頭部外傷・交通事故外来とは

あづま脳神経外科リハビリクリニックの頭部外傷・交通事故外来では

- 転倒やスポーツによる外傷、交通事故などによる頭部外傷の診断、治療が可能です。受傷直後の方はもちろん、頭部外傷後に続発した頭痛や頚部痛、認知症の精査も承っています。また、警察や保険会社に提出する診断書の作成も可能です。

- 未就学児や乳幼児であっても、一次救急施設として神経的な所見や状態を見て診断します。

ただし当院ではMRI検査は可能ですがCT検査ができないため、未就学児や乳幼児の方で画像検査を希望される方は、短時間で撮影できるCT検査が可能なクリニックへご連絡ください。 - 頭部外傷後に意識状態が悪化している方場合は、救急搬送を依頼して頂く方が望ましいと思います。

- 手術や入院が必要だと当院で診断された場合は、速やかに連携病院で治療が可能です。

- 病院での治療が改善しなかった場合や高次脳機能障害などの後遺症がある場合は、当院で治療やリハビリが可能です。

頭部外傷時の注意点(顔面や顎も頭部です。)

頭部外傷時には意識障害、頭痛、悪心、手足の麻痺などの症状が現れることがあります。これらの症状は脳挫傷、外傷性脳出血、急性硬膜下血腫、または急性硬膜外血腫の可能性を示唆しています。受傷直後の6時間は特に注意が必要で、外傷後に一時的に意識障害が発生し、その後回復したとしても再び意識障害を生じることがあります。この現象は「意識清明期(lucid interval)」と呼ばれ、急性硬膜外血腫の可能性を示しています。周囲の人は受傷者の状態を注意深く観察し、下記症状が出現した時や状態変化が見られ時にはすぐに医療機関に連絡してください。また受傷後3ヶ月間は慢性硬膜下血腫を続発する可能性がありますので併せて注意が必要です。

当日から3日目までに注意すること

受傷者の様子がおかしい時は、早めに受診頂くか119番に連絡しましょう。

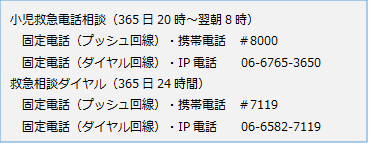

困った時は、下記電話相談ダイヤルも利用してみてください。

どこ(頭部打撲部位)を打撲しましたか?

前額部や前頭部、頭頂部や後頭部は骨が厚いので、軽度の外傷で骨折することはまずありません。

しかし、こめかみや耳の上部分を打った場合は注意が必要です。側頭部は頭蓋骨が薄く、直下に太い血管が通っているため、骨折で脳を圧迫するような出血を起こす危険があります。頭を打った直後に一時的に意識が悪くなった場合や、何が起こったか覚えていない場合はすぐに受診しましょう。

なに(対象物;ボール?床?机の角?など)で打撲しましたか?

固いもの、尖ったもの、または速く動いている物体に頭部が衝突した場合、頭蓋骨が骨折する可能性があり、また脳挫傷や頭蓋内出血を起こしている可能性が高くなります。

だれ(乳児?高齢者?)が打撲しましたか?

2歳以下の乳幼児や65歳以上の高齢者、またはアルコール中毒の方、低栄養の方、脳卒中の経験がある方、認知症の方が頭部を打撲した時は、特に注意が必要です。

乳幼児の脳は成長段階であるために脆弱性があり、十分に大きくなっていないため隙間があり、頭蓋内出血を生じるリスクがあります。また、高齢者は年齢による自然な萎縮が見られるため、大酒家の方や栄養不足傾向がある方、脳卒中や認知症のある方も脳に萎縮が見られる場合が多く、脳挫傷や外傷性頭蓋内出血を生じるリスクが高くなります。

どのように(失神して倒れた?お酒を飲んでいた?)打撲しましたか?

神経調節性失神(迷走神経反射など)やてんかん発症時に転倒した場合、受け身を取れずに頭部を直接打撲している場合が多く、飲酒時も受け身を取り損なう事が多いため、頭部を打撲した場合は、強く打撲している可能性が高いので注意が必要です。

また普通に躓いて転倒した場合と比べて、走っている最中に転倒した場合もリスクが高くなります。

打った後はどのような感じ(ぼーっとしているか?とても痛がっているか?)ですか?

1)意識状態は?

ア)意識がない イ)混濁している ウ)不穏状態である エ)眠たそう オ)目を開けてくれない

⇒ア)~オ)のいずれかの状態であれば119番に連絡をしましょう。

2)自分の名前や生年月日が言えるか?

⇒言えなければ119番に連絡をしましょう。

3)記憶がしっかりしているか? 打撲した時の一連の経過を説明できるか?

⇒様子がおかしければ119番に連絡するか、早めに受診しましょう。

4)傷の状態はどうか?出血していないか?鼻血や耳出血がないか?

⇒出血がひどければ119番に連絡するか、受診しましょう。

5)吐き気がないか?嘔吐していないか?

⇒気分不良があれば早めの受診を、嘔吐していたら119番に連絡しましょう。

6)歩けるか?めまいやふらつきはないか?

⇒ふらついていたら早めの受診を、歩けない状態ならば119番に連絡しましょう。

打撲後3ヶ月まで注意すること

頭部打撲後も、本人はもちろん、家族や周囲の方は本人の様子を注意して見守りましょう。たとえ最初の検査で異常が見つからなくても、時間が経って慢性硬膜下血腫を続発する可能性があります。

慢性硬膜下血腫は、頭部打撲後に脳と頭蓋骨の隙間に徐々に血が溜まって、脳を徐々に圧迫していく病気です。頭部打撲後2週間から3ヶ月が経過して、躓いて転倒する事が増えた人や物忘れがひどくなった人は慢性硬膜下血腫の可能性があります。若い人では、頭痛がなかなか治まらない状態が続くことがあります。慢性硬膜下血腫は放置すると認知症が悪化し意識が低下していくだけではなく、最悪の場合は呼吸停止に至りますので、周囲の方は様子をしっかり観察しましょう。

なお、慢性硬膜下血腫が乳幼児に発生した場合は「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」の可能性があり、親にその意識があるなしに関わらず虐待行為の結果として発生します。ただし「くも膜嚢胞」などの嚢胞性疾患を先天的に持っている方(約1.6-2.6%)では全年齢で慢性硬膜下血腫を続発し易いため、必ずしも「乳幼児の慢性硬膜下血腫=虐待」ではありません。

当院の診断・治療方針

- 当院では、脳疾患や脊髄/神経疾患の診断に問診や神経学的所見に加えてMRIを使用して原因を追求しています。MRIは放射線や造影剤を使用しないため、安全性が高く、脳実質や血管、脊髄病変が詳細に描出されます。CTで異常が見つからなかった場合でも、原因が判明することがあります。

- 原因や症状に合わせて、内服治療を用いて改善を目指します。状況によっては物理療法やリハビリが必要となることもあります。手術が必要な状態であれば、迅速に連携病院または患者様の希望される病院に紹介いたします。

- 脳腫瘍や動脈瘤などが見つかった場合でも、時期尚早で手術を行わないケースもあります。そのような場合は、当院で経過観察を行い、患者様の状態を適切に管理していきます。

- 当院では、患者様一人ひとりの症状や状態に応じた最適な治療を提供し病状の改善に向けてサポートしています。脳卒中による麻痺症状や高次脳機能障害、認知症やふらつき、片頭痛や腰痛など脳/脊椎脊髄疾患は残念ながら根治が難しく、症状や後遺症が続くこともしばしばです。そのため、当院では治療に対するアプローチを治す事だけに集中するのではなく、患者様を癒せる施設でありたいと考えております。

- 投薬による予防/再発予防治療や生活指導、心身のケアやリハビリテーション、家族や社会復帰のサポートなど患者様の生活全般をサポートするための取り組みを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

当院の連携病院

など

(もちろん希望される病院はどこでも紹介可能です)

頭部外傷の注意書き

特に注意して観察が必要な期間

頭部外傷後の72時間は慎重な観察が必要です。可能であれば、夜間も時々呼吸や表情などの様子を確認してください。脳震盪を起こされた方は、2週間以内に再度受傷するとセカンドインパクト症候群を発症することがありますので注意が必要です。60歳以上の方は、慢性硬膜下血腫を続発する可能性があるため、3ヶ月間は注意が必要です。

頭蓋内に出血や強い衝撃の影響が疑われる危険なサイン

救急外来に受診頂くか救急搬送依頼を考慮した方が良い場合

意識の異常

・ 呼びかけても反応が鈍い

・ つじつまの合わないことを言う

・ すぐに眠ってしまう、起こしてもすぐまた寝てしまう

・ いつもと様子が違う、興奮している、ぐったりして元気がない

・ 自分のいる場所や今日の日付がわからなくなる(見当識障害)

けいれんやひきつけを起こした時

悪心・嘔吐

・ ひどい吐き気が続いている

・ 3回以上嘔吐している

強い頭痛

・ だんだん強くなる頭痛

・ 我慢できず泣き叫ぶほどの頭痛

・ 眠っていても痛みで起きてしまうような頭痛

手足の動きや感覚の異常

・ 手足が動きにくい

・ 力が入らない

・ まっすぐ歩けない

視覚の異常

・ 物が二重に見える

・ 視線が合わない

その他

・ 呼吸がおかしい

・ 苦しそう

・ 顔色が悪い(蒼白)

・ 耳や鼻から、透明な液体や血液の混じった液体が出てくる

乳児の場合

・ 大泉門(頭のてっぺんの柔らかい部分)が膨らんでいる

・ ミルクを飲まない

・ 機嫌が悪く泣き止まない

ご自宅での観察と過ごし方

安静

頭を打った当日は、できるだけ静かに過ごしましょう。運動は避け、ゲームやスマートフォン等の長時間の使用も控えましょう。

睡眠

眠そうであれば眠らせてあげてください。最初の晩は、数時間おきに顔色や呼吸をそっと確認しましょう(無理に起こす必要はありませんが、呼びかけへの反応が普段通りかなど観察してください)。

食事

吐き気がなければ普段通りで構いません。吐き気がひどい時は、消化の良いものや甘くてカロリーのあるものを少量ずつ摂るようにしましょう。

入浴

当日はシャワー程度にし、長湯は避けましょう。傷がある場合は医師の指示に従ってください。

お薬

軽い頭痛であれば、処方薬または市販の解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン等)を使用してください。薬を使用しても改善しない頭痛は受診が必要です。

小児・青年期~壮年期の方は脳振盪(のうしんとう)とセカンドインパクト症候群について知っておいて下さい。

脳震盪

・ 頭部打撲時に脳が揺さぶられ、一時的に脳が機能障害を起こしている状態です。

・ 頭痛、めまい、吐き気、集中力低下、気分の変調などが数週間続くことがあります。意識障害の有無は問いません。症状が治まるまでは、安静にしておきましょう。

セカンドインパクト症候群

・ セカンドインパクト症候群は、、最初の脳震盪による症状が完全に消失する前に、再度、頭部へ衝撃が加わった時に、急激な脳浮腫が生じて頭蓋内圧が亢進し、非常に重篤な状態に陥ってしまう病気です。若年者に起こりやすいので注意が必要です。

セカンドインパクト症候群の注意点と復帰の目安

・ 脳震盪の症状が消失するまでの期間は個人差が大きく、7〜10日で改善することが多いとされていますが、特に子どもや青少年(18歳以下)は、成人に比べて脳が発達段階にあり回復が遅れる傾向があるため、より慎重な対応が求められます。

・ スポーツは、症状が消失してから最低 2 週間はコンタクトプレーは控えましょう。

60歳以上の方は慢性硬膜下血腫を続発するリスクがあり頭部打撲後の3ヶ月間は本人も家族も注意が必要です。

高齢者の頭部外傷は、若年層に比べて重症化しやすく、特有のリスクがあります。同程度の外傷でも高齢者の死亡率は若年者の6倍に達するとされています。

なぜ高齢者はリスクが高いのか?

・ 脳の萎縮 : 加齢により脳が萎縮すると、頭蓋骨との間に隙間ができます。そのため、軽い衝撃でも脳が揺れ動き、脳の表面の血管が切れやすくなります。

・ 服用薬の影響 : 血液をサラサラにする薬(抗凝固薬、抗血小板薬)を服用していると、血が止まりにくいために重篤な頭蓋内出血につながるリスクが高まります。

・ 転倒しやすい : 筋力やバランス能力の低下が原因で転倒しやすくなり、防御反応も遅れるため、頭部を打撲する機会が増えます。日常的に歩く習慣が大切です。

慢性硬膜下血腫とは?

・ 本人も忘れているような軽い打撲から、3週間〜3ヶ月かけて ゆっくりと、頭蓋内に血液が溜まっていき、脳を圧迫して意識障害や麻痺(転倒↑)、認知症を発症する病気です。60歳代から増え始め、80歳以上では人口10万人あたり年間127人以上が発症するというデータもあり、 非常に頻度の高い病気ですので注意しましょう。

・ 主な症状

① 何度も転倒するようになった。

② 意欲がなくぼーっとしている

③ 日付や場所がわからなくなる

④ 頭痛が治らない

⑤ ふらつくことが増えた

⑥ 力が入りにくい

などの運動神経障害や認知症のような症状で発症します。

・ 発症しても簡単な手術で9割の人は元通りに戻りますので早めの診断が大切です。

ご家族の方たちへ

「最近、急に物忘れがひどくなった」「歩き方がおかしくなった」など、“いつもと違う様子”に気づいた際は、頭部打撲の既往の有無は関係なく、速やかに当院もしくはお近くの脳神経外科への受診をご検討ください。